水アカの落とし方|家庭で安全にできる最短手順と“戻り”を遅らせる習慣

白い輪ジミ、ガラスのギラつき、金属のくすみ——。

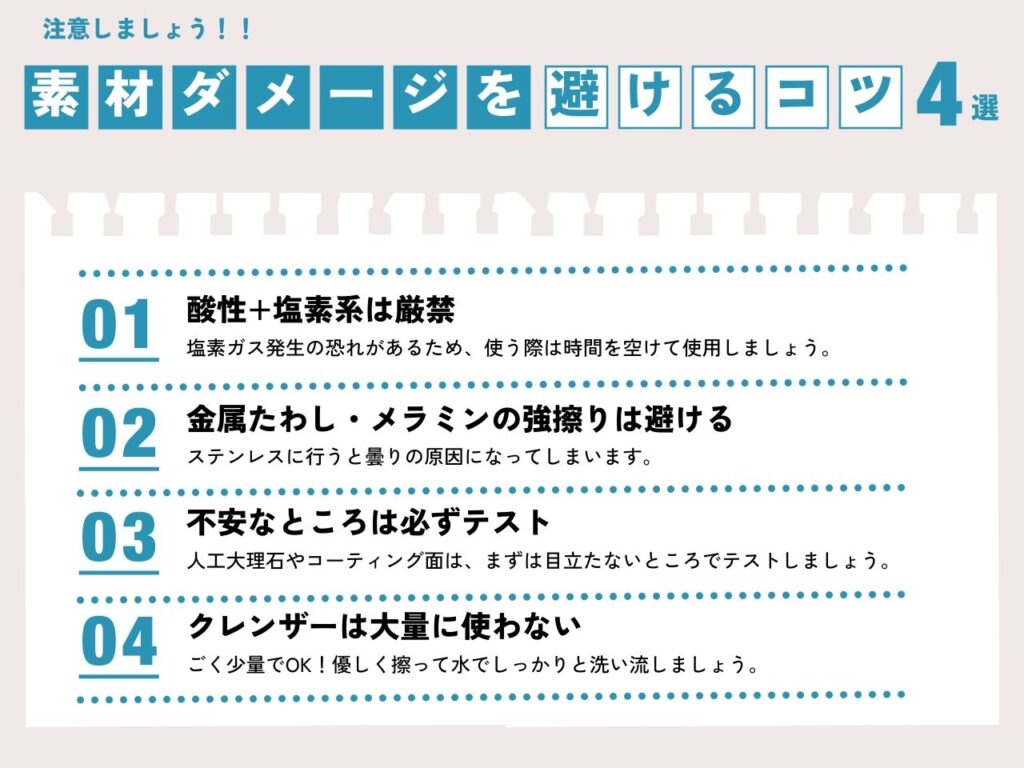

水アカはミネラル+石鹸カス+時間が重なって固着するため、こするほど傷が増えて“戻り”も早くなります。この記事は、家庭で安全に再現できる最短手順と、再発を遅らせる運用をプロ視点で整理。読んだその日から“ムダ磨き”を卒業できます。

水アカが落ちない理由と基本方針

- 水道水のカルシウム/マグネシウムが乾いて結晶化し硬くなる。

- 石鹸カスや皮脂が混ざり、膜状に変質して洗剤が入りにくい。

- メラミン等で強く擦ると微細傷に汚れが抱き込まれて悪化。

→ 方針は脱脂→酸で分解→徹底リンス&乾拭き。放置時間を取るのがコツです。

部位別:家庭でできる“最短”落とし方

1) 鏡・ガラス(浴室)

- 表面の水分を拭いて乾いた状態に。

- クエン酸または浴室用の酸性洗剤を塗布→5〜15分置く(垂れやすい面はペーパーでパック)。

- やわらかスポンジで一方向に軽くなでる→十分にリンス。

- 仕上げに中性洗剤で軽く洗って残留酸を落とす→乾拭き。

※硬いウロコが残る鏡はダイヤモンドパッド“鏡専用・超微粒子”を軽圧で。削りすぎ注意。

2) 水栓金属(メッキ)

- 酸は短時間でスポット塗布→すぐリンス→中性で軽く洗う→乾拭き。

- 長時間の酸放置は白濁・変色の原因。

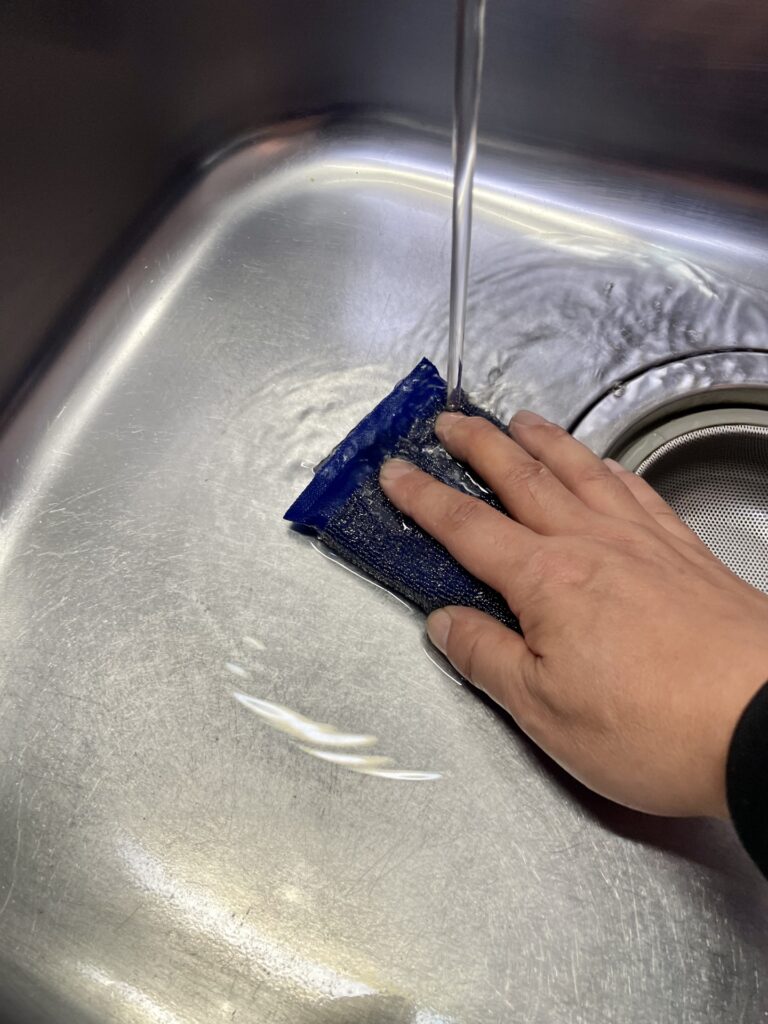

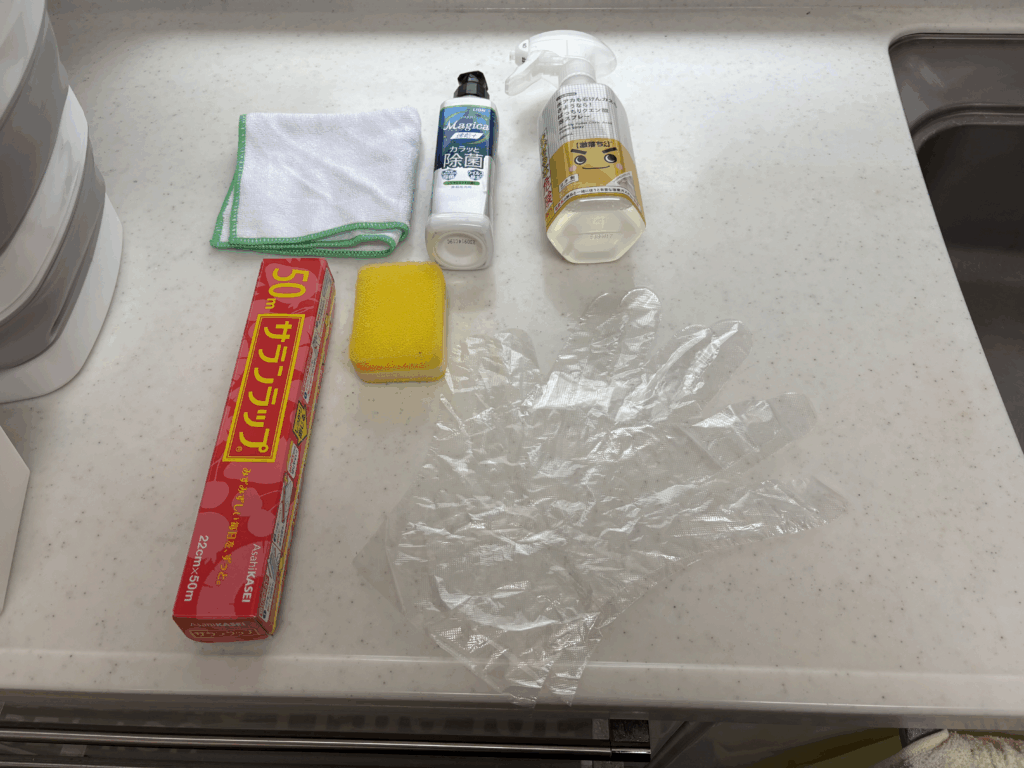

3) シンク・カウンター

- まず中性で脱脂(油膜・皮脂を外す)。

- 白い輪や縁の固着はクエン酸を10分以内でスポット処理→徹底リンス&乾拭き。

- ステンレスのヘアライン方向に一方向で。強研磨は不可。

4) 浴室壁・床・ドア下レール

- 砂粒は先に乾式回収→中性で泡置き→一方向ブラッシング→リンス→レールは乾拭き。

“戻り”を遅らせる再発防止(週1でOK)

- 入浴後は冷水→ワイパー→要所乾拭きで水滴を残さない。

- 石鹸カスを増やしにくい液体/弱酸性系を選ぶと汚れが重なりにくい。

- クエン酸の短時間パックを週1で軽い輪ジミに。

- 換気20〜30分(可能ならドア1〜2cm開ける)。

水滴を残さない習慣と週1の軽処置が最も効きます。

こうなったらプロの出番(効率の境界線)

- 鏡の虹ムラ・硬いウロコが残る/金属の点食いが見え始めた

- シンクの黒ずみ・もらいサビが数日で復活

- ドア下レールや目地の黒ずみが3〜7日で戻る

→ 表面の“核”を分解洗浄(汚泥回収→洗浄→十分なリンス→乾燥)で外すと、家庭ケアが効く状態に戻ります。

事例紹介

鏡の白いウロコや、拭いても虹ムラが残ることに悩んでいました。

【実施場所】大田区/浴室(鏡・水栓)

実施:脱脂→クエン酸短時間→鏡は“超微粒子”で軽圧→中性で中和洗浄→乾拭き

結果:ギラつきが低減、入浴後のワイパー1往復で維持可能に。

よくある質問(簡潔)

-

クエン酸とカビ取り(塩素)は同時OK?

-

不可。必ず単独・換気・短時間。

-

メラミンスポンジは?

-

微細傷で逆効果になりやすい。軽圧・一方向でピンポイントのみ。

-

どれぐらいで再発する?

-

使用頻度と水切り習慣。週1の軽処置で固着化を防げます。

まとめ

- 水アカの本質はミネラル+石鹸カス+時間。

- 脱脂→酸で分解→徹底リンス&乾拭きが最短。

- “戻る”なら専門洗浄で核を外す→日々は水滴ゼロ運用が正解。

まずは写真1枚で現在地を確認しましょう。